平成19年度

| 期間 | タイトル |

|---|---|

| 10月27日~平成20年1月27日 | 文教の地に生まれて 郷土史家 吉成直太郎の金字塔 |

| 4月~11月 | 初版本「解体新書」特別公開 いちはやくおらんだぶりを画きしは 吾が郷人よ小田野直武 |

| 4月21日~9月9日 | 祖父に出会う街 -作家高井有一と祖父田口掬汀の角館 |

郷土史家 吉成直太郎の金字塔

角館の歴史を伝える書籍やガイドブックは、その多くが吉成直太郎らが著した『角館誌』をもとにして語られています。ですから実はみなさんも、吉成直太郎とは、観光案内などを通じて接しているといえるでしょう。

直太郎は、いわゆるお役所務めのかたわら、コツコツと郷土史研究を続けた人です。能吏として働く合間に、多くの史料を解読して角館の歴史をまとめあげました。県庁に勤めていた頃、毎日弁当を二つ持って県立図書館通いをしたというエピソードが残されています。

直太郎の自筆原稿や旧蔵品、またその著作の中で言及している事柄に関する貴重な資料や文献を通して、角館の歴史に触れてみてください。

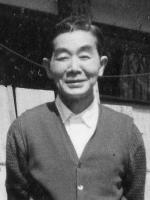

吉成直太郎(よしなりなおたろう) 明治33年12月21日~昭和46年1月24日

角館町生まれ。旧秋田中学卒業。大正13年から角館小学校教員を務める。

昭和2年、角館町役場に入り12年まで勤務。その後秋田県庁に移り、社会課、地方課に勤務。昭和22年から再び角館町役場へ。 町立病院事務長、助役を歴任し、34年に退職。

以後、秋田県史編纂委員として県史の編集に関わっ たり、県歴史資料収集協議会委員を務めるなど、郷土 史研究の中心となった。

主な出品資料

- 直太郎自身に関するもの

- 直太郎が研究したり、関心を寄せたりした分野に関するもの

- 秋田県公文書館の吉成文庫より

「角館樺細工ノ沿革」原稿、 「角館誌」原稿、愛用の籐椅子・テーブル、旧蔵の短冊・芳名帳・色紙 ほか

武芸関係資料、戊辰戦争資料、「北家日記」、「花葉集」、「烏帽子於也」、「芦名旧臣記録」、「茅根竹之助日記」、佐竹義和筆「弘道」、佐竹義文筆「山水図」、益戸滄洲筆「槎湖之詩」、益戸滄洲筆「無二園」、平福文池(穂庵) 筆「猿回し図」、西宮端斎筆「五言律詩」、森田珉岑筆「墨竹図」、大窪詩仏筆「岩に蘭図」、吉成市左衛門作「小判入」樺細工、小野東三作「置巻煙草入」樺細工、山手瀧治作「植木鉢」白岩焼 ほか

吉成氏系図、角館郷校間取図、戊辰戦争角館近辺銃戦略図、柳生流剣術演義、医範是綱内蔵銅版画、牛痘庵存稿 ほか

吉成直太郎の主な著作一覧

『秋田県病院史』、『秋田におけるロシア伝来の種痘法』、『佐竹藩教学史の研究』秋田県教育委員会、『北家御日記』角館史考会 昭和4年、『角館ノ年表』角館史考会 昭和6年、『小田野直武』小田野直武顕彰会 昭和11年、『角館の樺細工』角館樺細工工業組合 昭和18年、『今宮氏と松庵寺にねむる人々』松庵寺 昭和38年、『角館誌/二~六巻』昭和40~50年、『秋田藩警察・行刑史の研究』農村モデル町立角館図書館 昭和45年、『芦名氏と天寧寺をめぐって』天寧寺 昭和49年

教学・文芸(藩政時代)」

『秋田県史/文芸教学編』昭和36年 所収

「食物・副食・調味料・食膳の献立・酒・菓子」

『秋田県史/民俗工芸編』昭和37年 所収

どんなに疲労し切った時でさへ

ナニカシラ資料が発見されると

ケロリ肩の凝りが軽くなるのである

吉成直太郎

- 『解体新書』とは

- 安永3年(1774)に刊行された西洋医学の翻訳書。本文4巻、解体図1巻。ドイツ人クルムスの『解剖図譜』のオランダ語版『ターヘル・アナトミア』を前野良沢・杉田玄白らが日本語に訳したものです。

- なぜ『解体新書』は有名なのか

- 当時は漢方薬やはり・きゅうをもちいて病気を治していました。ところが『解体新書』の正確な人体解剖図により、人間の体のしくみがわかったおかげで医学が発展し、より多くの人々の病気を治せるようになっていったのです。また近年では、短い期間で原本のイラストを描き写した小田野直武の努力も注目されています。

- 小田野直武(1749‐1780)は何故すごいのか

- 直武は絵の好きな身分の低い武士に過ぎませんでしたが、平賀源内との出会いが人生を大きく変えました。『解体新書』の挿絵を描いたのは、その出会いからまもなくのことで、大抜擢といえます。ほかにも秋田蘭画とよばれる洋風画を多く描きました。田舎から江戸に出た無名の若者が、物おじせずに新しい画法を学んですぐれた作品を残したのです。早く亡くなったため活躍したのはわずか6年でした。

- 秋田蘭画とはどういうものなのか

- オランダからもたらされた書物や絵画に関心のあった平賀源内の指導により、秋田藩主佐竹曙山(さたけしょざん)や小田野直武らが描いた洋風画をいいます。遠くの背景を薄く、手前の物を大きく濃く描いて遠近感を出したり、陰影をつけたりする点に大きな特徴があります。その後、秋田蘭画を描く人はいなくなりましたが、司馬江漢を通じて葛飾北斎や歌川広重などの浮世絵に取り入れられ、さらにはゴッホやモネにも影響を与えたといわれています。

- なぜオランダと関わりがあるのか

- 日本の支配者は、神の教えを絶対とするキリスト教が広まると困るが、ヨーロッパの新しい学問や文化は取り入れたかった- そこで布教活動をしないオランダを通じて、世界の様子を知り、最新の情報を取り入れたのです。殿様たちの間ではオランダ製の品々をコレクションすることが流行しました。

祖父に出会う街

小説を書いてみたいとは、随分前から思っていた。

祖父が小説を書き、

父が絵を描いていた家の雰囲気が、

少しは影響していたかも知れない。

高井有一『感想』より(芥川賞受賞者のことば)

祖父 田口掬汀(たぐちきくてい)

- 明治8年

- 角館に生まれる(本名菊治、のち鏡次郎)。

- 明治29年

- 雑誌「新聲」(後の「新潮」)に投稿を始める。

- 明治33年

- デビュー作「三蓋松」を秋田魁新報付録に発表。平福百穂とともに上京、新聲社入社。

- 明治34年

- 「人の罪」「片男波」により流行作家となる。

- 明治35年

- 角館から妻子を呼び、ともに東京で暮らし始める。

- 明治36年

- 万朝報に入社。新聞連載小説が人気を博す。

- 明治41年

- 大阪毎日新聞に入社。この頃、脚本を多く手がける。

- 大正2年

- 日本美術学院を設立し、美術の通信教育を始める。

- 大正4年

- 「中央美術」創刊(途中休刊を経て、昭和12年まで続く)。

- 大正5年

- 金鈴社を興す(百穂、結城素明、鏑木清方ら中堅日本画家が集う)。

- 昭和14年

- 角館に百穂碑を建立。

- 昭和18年

- 東京にて逝去(享年68)。

父 田口省吾(たぐちせいご)

- 明治30年

- 角館に生まれる(掬汀三男)。

- 大正10年

- 東京美術学校洋画科卒業。第2回中央美術社展に「薔薇」が初入選、以後多くの作品を出品。

- 大正12年

- 石井柏亭に師事。第10回二科展に「漁夫の娘」が入選、以後継続して出品。

- 昭和4年

- 渡仏。

- 昭和7年

- 帰国。長男哲郎(高井有一)生まれる。

- 昭和9年

- 藤田嗣治と満州へ旅行する。

- 昭和18年

- 逝去(享年46)。

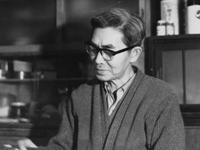

高井有一(たかいゆういち)

- 昭和7年

- 東京に生まれる(本名田口哲郎)。

- 昭和18年

- 父と祖父が相次いで死去。

- 昭和20年

- 戦災に逢い、母・妹とともに角館に疎開。この秋に母が亡くなり、帰京する。

- 昭和26年

- 成蹊大学政治経済学部に入学。

- 昭和27年

- 早稲田大学第二文学部英文科に編入学。小説を書き始める。

- 昭和30年

- 共同通信社入社、文化部勤務。

- 昭和39年

- 同人誌「犀」の創刊に参加。立原正秋、加賀乙彦らを識る。共同通信社大阪支社へ転勤(昭和43年まで)。

- 昭和41年

- 母の死を題材にした「北の河」で第54回芥川賞を受賞。

- 昭和52年

- 祖父の生涯を描いた「夢の碑」で芸術選奨文部大臣賞受賞。

- 平成元年

- 「夜の蟻」で読売文芸賞受賞。

- 平成11年

- 「高らかな挽歌」で大沸次郎章受賞。

- 平成14年

- 「時の潮」で野間文芸賞受賞。

夕方、陽の落ち切る直前に、堯彦は縁側の雨戸を締めに来る。戸と戸の打ち当る乾いた音を凝と聞いてゐたのち、青汀は、小さなきつかけを見付けて、孫に話しかける事が多くなつた。櫟の木の句も、さうした折に知つて、有合せの短冊に書かせてみたものであつた。自分も珊吾も、気持のどこかであの子を頼りにしてゐるのかも知れない、と青汀は、柔らかな肉太の字の連なる短冊をみつめた。

註釈:堯彦(高井有一)、青汀(田口掬汀)、珊吾(田口省吾)

高井有一 『夢の碑』より

- 主な展示資料

-

- 雑誌「新聲」

- 田口掬汀著『宗教文学』『魔詩人』『女夫波』ほか

- 田口掬汀編「中央美術」

- 田口省吾画「見物席」「雨後の山」「晴れた海」ほか

- 高井有一「夢の碑」原稿