平成13年度

| 期間 | タイトル |

|---|---|

| 平成13年8月3日~12月27日 | 角館を訪れた作家が語る 『我が小説作法』 |

| 平成13年4月17日~7月31日 | 『角館とアララギの歌人たち』 |

| ~平成13年4月15日 | 『川端康成・三島由紀夫・山本周五郎展』 |

角館を訪れた作家が語る 『我が小説作法』

毎年、講師の方を招き、講演会を開催しております。この講演会の講師で訪れた作家の方を紹介しております。

紹介する主な作家の方

| 氏名 | 講演年 | 演題 |

|---|---|---|

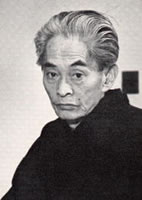

| 水上 勉氏 | 昭和46年(第11回) | 私の人生 私の小説 |

| 三浦 哲郎氏 | 昭和47年(第12回) | 私の文学 |

| 吉村 昭氏 | 昭和48年(第13回) | 創作ノートから |

| 平成6年(第34回) | 解体新書の周辺 | |

| 早乙女 貢氏 | 昭和56年(第21回) | 歴史と小説の間 |

| 氏名 | 講演年 | 演題 |

|---|---|---|

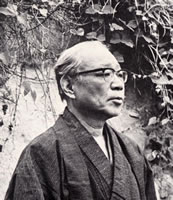

| 後藤 明正氏 | 昭和49年(第14回) | 私の体験と小説 |

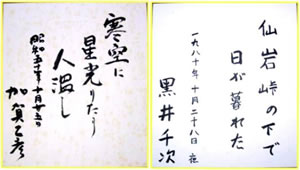

| 加賀 乙彦氏 | 昭和50年(第15回) | 長編小説の世界 |

| 平成元年(第29回) | 宗教と私の文学 | |

| 黒井 千次氏 | 昭和55年(第20回) | 書くこと生きること |

| 平成5年(第33回) | うそとまこと | |

| 伊藤 桂一氏 | 昭和62年(第27回) | 旅と人生 |

『角館とアララギの歌人たち』

何が彼らを遠い東北の町へ誘ったのか。

それは角館出身の画家

平福百穂の存在を抜きにして語ることができない。

主な作品展示

| 作者 | 作品 | 形状 |

|---|---|---|

| 島木 赤彦 | 童謡 母さんの里 | 掛軸 |

| 斉藤 茂吉 | 短歌 天皇をむかへまつらく蔵王の山鳥海の山月読みのやま | 掛軸 |

| 長塚 節 | 短歌 白埴の瓶こそよけれ霧ながら朝はつめたき水くみにけり | 掛軸 |

| 中村 憲吉 | 短歌 夕さればいにしゑ人の思ほゆる杉はしずくを落としそめけり | 掛軸 |

| 土屋 文明 | 短歌 にらのうね実をつけし見るしばしばにて角館におりたちにけり | 掛軸 |

| 平福 百穂 | 短歌 14歳画を習う | 短冊 |

| 伊藤左千夫 | 書簡 明治42.10.30 平福百穂宛て | 葉書 |

| 作者 | 作品 | 形状 |

|---|---|---|

| 島木 赤彦 | 短歌 寂しめる下心さへおのずから寂しくなりて明し暮しつ | 掛軸 |

| 斉藤 茂吉 | 短歌 かりがなく東のくるる雪降らば大石田なる君をしのばむ | 短冊 |

| 斉藤 茂吉 | 短歌 真夏日の芽原が上に | 色紙 |

| 土屋 文明 | 短歌 畑十歩我が世のおごり菜を植ゑて四種類の菜ども相競ひ立つ | 掛軸 |

| 結城哀草果 | 短歌 秋ぐみの熟れし角館町に今日もおもふ少年平福貞蔵時代を | 掛軸 |

| 平福 百穂 | 短歌 荒磯 | 短冊 |

| 中村 憲吉 | 書簡 大正14.2.14 平福百穂宛て | 便箋 |

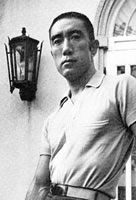

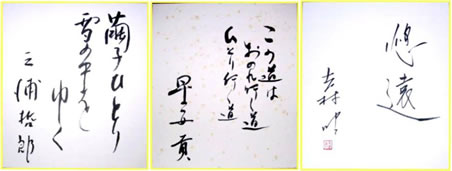

『川端康成・三島由紀夫・山本周五郎展』

新潮社記念文学館では開館記念として「川端康成、三島由紀夫・山本周五郎展」を開催しています。

それぞれの作家の執筆資料や書籍等を展示していますので、ぜひ一度ご来館ください。