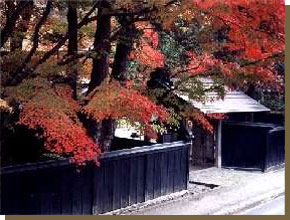

武家屋敷

武家屋敷「石黒家」

佐竹北家の用人(勘定役)を勤めた家柄です。薬医門には文化6年(1809)の日付がついた矢板があり、のぞき窓(右側)のついた黒板塀や、正玄関と脇玄関が武家の格式を示しています。建物は萱葺(かやぶき)で門と同時期に建てられたとされ、現存する角館の武家屋敷で最も古いものであり、簡素なたたずまいを呈しています。

佐竹北家の用人(勘定役)を勤めた家柄です。薬医門には文化6年(1809)の日付がついた矢板があり、のぞき窓(右側)のついた黒板塀や、正玄関と脇玄関が武家の格式を示しています。建物は萱葺(かやぶき)で門と同時期に建てられたとされ、現存する角館の武家屋敷で最も古いものであり、簡素なたたずまいを呈しています。通年公開されていて、入館料は大人500円、小人300円です。

武家屋敷「青柳家」

芦名氏譜代の侍でしたが、芦名氏断絶後は佐竹北家の組下となりました。のぞき窓(左側)のついた黒塗りの簓子塀(ささらこべい)があり、薬医門には万延元年(1860)と記されています。門の外には、馬乗石、馬つなぎ石が残っており、屋敷内にある様々な樹木は火や風除けに植樹したものと言われています。

芦名氏譜代の侍でしたが、芦名氏断絶後は佐竹北家の組下となりました。のぞき窓(左側)のついた黒塗りの簓子塀(ささらこべい)があり、薬医門には万延元年(1860)と記されています。門の外には、馬乗石、馬つなぎ石が残っており、屋敷内にある様々な樹木は火や風除けに植樹したものと言われています。現在は資料館として見学できます。通年公開で大人500円、中高生300円、小学生以下200円です。

武家屋敷「岩橋家」

芦名氏の重臣で、断絶後は廃藩まで佐竹北家に仕えました。屋根は木羽葺きで、しとみ戸やつるべ式の井戸があり、屋敷まわりを一周することができます。角館の中級武士としての落ち着いた構えを残しています。

芦名氏の重臣で、断絶後は廃藩まで佐竹北家に仕えました。屋根は木羽葺きで、しとみ戸やつるべ式の井戸があり、屋敷まわりを一周することができます。角館の中級武士としての落ち着いた構えを残しています。初夏には屋敷の周囲にアジサイが咲き、情緒をかもし出しています。

4月10日から11月30日まで無料で見学ができます。

武家屋敷「松本家」

足軽・中間など軽輩の下級武士の家です。門柱を二本建て、柴垣で屋敷を囲んだ簡素な造りをしています。杉皮葺きの置石屋根が特徴です。「烏帽子於也(えぼしおや)」という藩政期の教科書を著した須藤半五郎を出した向学の家でもあります。

足軽・中間など軽輩の下級武士の家です。門柱を二本建て、柴垣で屋敷を囲んだ簡素な造りをしています。杉皮葺きの置石屋根が特徴です。「烏帽子於也(えぼしおや)」という藩政期の教科書を著した須藤半五郎を出した向学の家でもあります。松竹映画「たそがれ清兵衛」のロケで使用された武家屋敷でもあります。

4月10日から11月10まで「イタヤ細工」の実演が行われています。

武家屋敷「河原田家」

芦名氏の会津時代からの譜代の家柄です。旧屋敷から移築したという豪壮な薬医門を誇っています。この地方の典型的な様式を残した書院造りの表座敷には蝶の欄間があります。苔むした庭が美しく、間取りなどは藩政時代そのままの形が見られます。

芦名氏の会津時代からの譜代の家柄です。旧屋敷から移築したという豪壮な薬医門を誇っています。この地方の典型的な様式を残した書院造りの表座敷には蝶の欄間があります。苔むした庭が美しく、間取りなどは藩政時代そのままの形が見られます。座敷に上がって見学でき、内部では案内を聞くことができます。年末年始休館で入館料は大人300円、小人150円です。

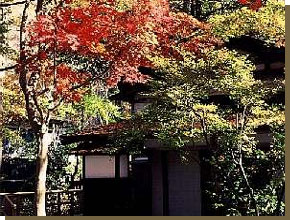

武家屋敷「小田野家」

小田野直武の生家である小田野長右工門の分家であり、一族は武芸者としても代々高名です。一般の通用口と表向きのものとを共用で使う玄関となっていて、玄関土間で区分するという中級程度の家屋構造になっています。

紅葉の時期には赤や黄色のモミジが映える武家屋敷です。

4月10日から11月30日まで無料で見学できます。