| 擔婰 | [娗棟] |

| 2020擭 |  丂丂12寧丂丂 丂丂12寧丂丂 |

| 仯top |

| 丂2020擭12寧24擔(栘)丂丂 巻晽慏惂嶌丂姷傟偰偄傞偼偢偑乧乧 | ||

| ||

| 仯top |

| 丂2020擭12寧23擔(悈)丂丂 俽俢俧倱僶僢僕傪偄偨偩偒傑偟偨 | ||

| ||

| 仯top |

| 丂2020擭12寧22擔(壩)丂丂 侾俀寧偼偄傠偄傠側偙偲偑偁傝傑偡俁 | ||

| ||

| 仯top |

| 丂2020擭12寧21擔(寧)丂丂 戝嬋巟墖妛峑偣傫傏偔峑偺惗搆偝傫曽偲岎棳偟傑偟偨 | ||

| ||

| 仯top |

| 丂2020擭12寧18擔(嬥)丂丂 儎乕両両両 | ||

| ||

| 仯top |

| 丂2020擭12寧18擔(嬥)丂丂 俀侽俀侽擭嵟屻偺庼嬈嶲娤 | ||

| ||

| 仯top |

| 丂2020擭12寧16擔(悈)丂丂 拲栚偡傋偒偼憢偺奜 | ||

| ||

| 仯top |

| 丂2020擭12寧15擔(壩)丂丂 屘帠惉岅丄廗摼拞偱偡 | ||

| ||

| 仯top |

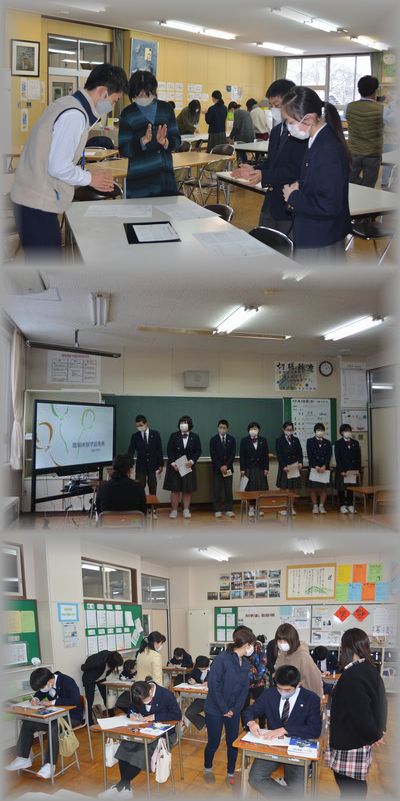

| 丂2020擭12寧10擔(栘)丂丂 僀儞僞乕僫僔儑僫儖僨傿丄堷偒懕偒怴擖惗堦擔擖妛 | ||

| ||

| 仯top |

| 丂2020擭12寧9擔(悈)丂丂 侾丒俀擭惗偼拞娫僥僗僩偱偡 | ||

| ||

| 仯top |

| 丂2020擭12寧8擔(壩)丂丂 侾俀寧偵偼偄傠偄傠側偙偲偑偁傝傑偡俀 | ||

| ||

| 仯top |

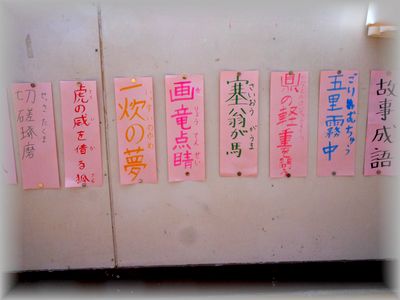

| 丂2020擭12寧7擔(寧)丂丂 巻晽慏偺惂嶌丄僗僞乕僩偟傑偡 | ||

| ||

| 仯top |

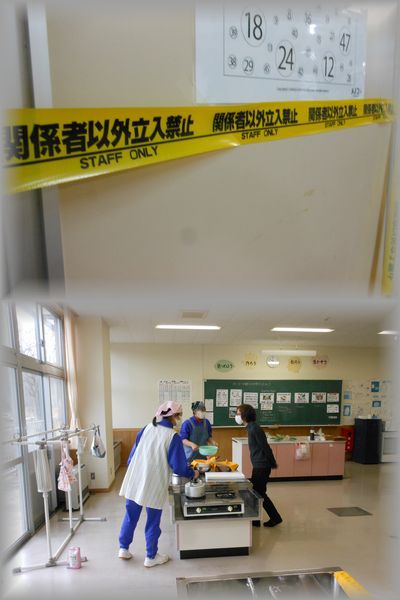

| 丂2020擭12寧4擔(嬥)丂丂 挷棟幚廗 | ||

| ||

| 仯top |

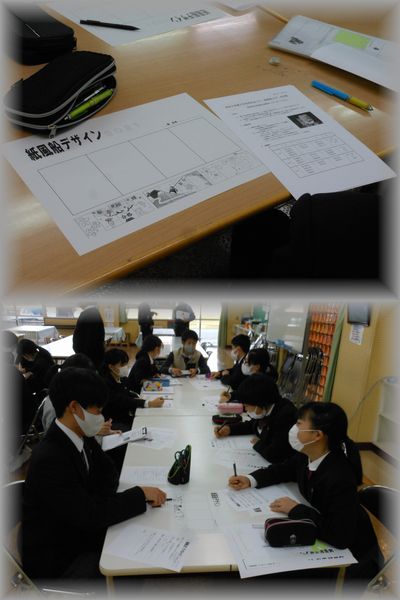

| 丂2020擭12寧3擔(栘)丂丂 | ||

| ||

| 仯top |

| 丂2020擭12寧2擔(悈)丂丂 侾俀寧偵偼偄傠偄傠側偙偲偑偁傝傑偡 | ||

| ||

| 仯top |

| 丂2020擭12寧1擔(壩)丂丂 堦恖堦戜偺僐儞僺儏乕僞 | ||

| ||

| 仯top |